Ein Essay über Begegnung, Resonanz und die Kultur des Herzens

Die innere Stille in lauter Zeit

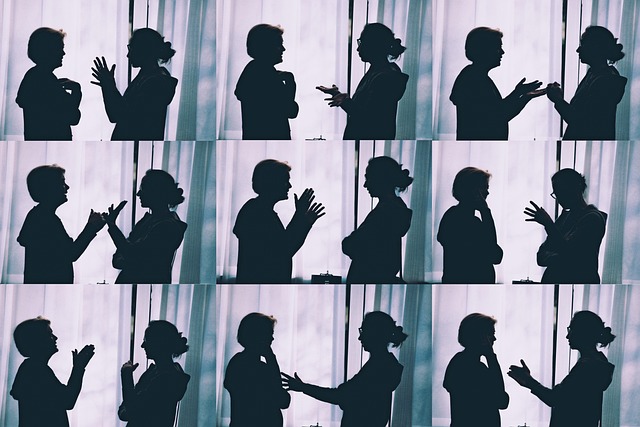

Wir leben in einer Zeit, in der die äußere Lautstärke wächst – und die innere Stille verschwindet. Zwischen Schlagzeilen und Gegenmeinungen, zwischen Empörung und Abwehr ist die Fähigkeit, einander wirklich zu begegnen, zu einer der seltensten Künste geworden. Wir haben gelernt zu reagieren, zu bewerten, zu erklären – doch kaum noch zu spüren. Wir wissen alles über Kommunikation, aber kaum noch etwas über Resonanz.

Unsere Kultur ist gefangen in einem endlosen Spiel von Aktion und Reaktion, Frage und Antwort, Zustimmung und Widerspruch. So verwechseln wir Austausch mit Begegnung, Argumentation mit Verständnis, Aufmerksamkeit mit Verbindung. Unterhalb dieser Mechanismen liegt jedoch eine tiefe Sehnsucht: nach etwas Echtem, nach einer Sprache, die nicht trennt, sondern berührt. Nach einem Raum, in dem wir das Menschliche wieder spüren können – jenseits der Masken, Meinungen und Konzepte.

Doch dort, wo Menschen sich aufrichtig begegnen, beginnt es meist unbequem zu werden. Zuerst erscheint die Pseudoharmonie – das höfliche Spiel aus Zustimmung und Kontrolle. Dann folgt das Chaos – jener Zustand, in dem ich den anderen scheinbar nicht mehr hören kann, weil seine Worte zu Schleifen werden, getragen von den immer gleichen Sprachkonzepten, therapeutischen Erklärungen oder ideologischen Lehrformeln. Ich merke, wie sehr ich mich abwende – und im gleichen Moment erkenne ich: Ich selbst mache seit Jahrzehnten nichts anderes. Ich wiederhole meine Muster, meine Denkfiguren, meine psychologischen oder spirituellen Selbstbilder – je nachdem, ob ich einem Mann, einer Frau, einem Freund oder einem Fremden begegne. Und in diesem Erkennen geschieht etwas Unerwartetes: ein Moment der Demut.

Daraus entsteht die Leere – der Punkt, an dem die Worte versiegen und ich mich selbst nicht mehr höre. Und wenn ich bleibe, ohne zu fliehen, öffnet sich manchmal eine andere Art von Stille: die frische Leere. Sie ist nicht trostlos, sondern weit. In ihr wird spürbar, dass all die Konzepte, Erklärungen und Verteidigungen nichts mehr tragen. Etwas Ursprüngliches schwingt darin – eine Ahnung dessen, was jenseits der Rollen und Geschichten lebendig ist. Hier geschieht, was wir so lange gesucht haben: authentische Begegnung. Kein Verstehen über den anderen, sondern ein Berührtwerden miteinander.

Die Politik des Herzens

Dieser Weg – von der Pseudoharmonie über Chaos und Leere hin zu authentischer Begegnung – ist kein psychologisches Training, sondern ein spirituell-politischer Lernweg. Denn jede persönliche Abwehr spiegelt eine gesellschaftliche, und jeder Moment, in dem wir einander wahrhaft begegnen, ist ein Akt des Friedens. Es geht nicht um Rückzug aus der Welt, sondern um ein anderes Dasein in ihr – aufrecht, berührbar, verbunden. Eine neue Kultur der Direktheit und Zärtlichkeit, jenseits von Ideologien, Glaubenssätzen und moralischen Masken. Hier entsteht die Politik des Herzens: nicht als Meinung, sondern als gelebte Wirklichkeit.

Am Schloss Tempelhof wächst seit Jahren ein solcher Erfahrungsraum. Wir leben hier mit Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten, Glaubensrichtungen und politischen Haltungen – eine Gesellschaft im Kleinen, die die Breite und Widersprüche der großen Welt in sich trägt. Diese Vielfalt allein würde jedoch leicht in Beliebigkeit, babylonische Verwirrung oder ideologische Polarisierung führen. Darum haben wir eine Kultur der Beziehung und Kommunikation entwickelt, die den klassischen Modellen von Argumentation und psychologischer Selbsterklärung eine Alternative entgegensetzt: eine Praxis herzlicher Menschlichkeit, die jenseits von Überzeugung und Bekehrung wirkt. So wird aus Vielfalt keine Spaltung, sondern Begegnung – von Mensch zu Mensch. Das ist weder bequem noch konfliktfrei, aber es ist real. Und genau darin liegt ihre schöpferische Kraft: in der Zumutung, sich selbst in der Beziehung zu erfahren, ohne sich in der eigenen Meinung zu verlieren.

Der GemeinschaftsIntensivprozess und der Wir-Prozess – ein Labor des Friedens

Diese Praxis findet ihren konzentrierten Ausdruck in den Erfahrungsräumen des GemeinschaftsIntensivprozesses (GIP). Sieben Tage lang erforschen Menschen dort, was es bedeutet, vom Ich über das Du hin zum Wir zu gehen – eine Reise, die durch Chaos, Stille und Leere führt, hinein in das, was Gemeinschaft im Innersten ausmacht: Vertrauen, Verletzlichkeit, Präsenz. Aus dem Erleben von Unterschied und Fremdheit erwächst ein neues Gefühl von Zugehörigkeit, das nicht trennt, sondern verbindet.

Darauf aufbauend – und zugleich eigenständig buchbar – folgt der Wir-Prozess: ein kollektives Realexperiment, in dem das Fremde in ein bestehendes Feld hinzutritt und Integration zu einer gelebten Erfahrung wird. Hier wird das Politische unmittelbar menschlich: Zugehörigkeit, Abgrenzung, Angst, Vertrauen, Mitgefühl – alles zeigt sich, alles darf da sein. Der Wir-Prozess ist keine Theorie, sondern eine Schule des Friedens – ein Raum, in dem wir erfahren, dass das Andere in uns selbst beginnt und dort Heilung finden kann. Ein Ort, an dem das Fremde wieder Teil des Ganzen werden darf – und wir selbst ein Teil von etwas Größerem.

Beide Prozesse zusammen bilden kein Seminarprogramm, sondern ein kulturelles Gegenmodell – ein Labor für eine künftige Zivilisation, die Beziehung über Ideologie stellt, und Begegnung über Überzeugung. Vielleicht liegt hier – inmitten von Chaos, Leere und authentischer Begegnung – die leise Antwort auf die lauten Krisen unserer Zeit.

Anfang Dezember finden beide Kurse dieses Jahr noch statt.

Zur Buchung GemeinschaftsIntensivProzess und zur Buchung WIR Prozess.

Wolfgang Sechser

.jpg)